建築にさかのぼって-Back to an Architecture-

|

2−2、パッシブソーラーシステムの実践 1、 太陽建築研究所における共同研究(2002年) ■ パッシブソーラーハウスにて 冒頭で述べたように2002年冬期に建築家:井山武司氏が主宰する太陽建築研究所(山形県飽海郡)にて、パッシブソーラーハウスの共同研究をおこなった(図29)。太陽建築研究所は井山氏の設計によるパッシブソーラーハウス(1993年)である。筆者はこの研究所に半年住み込みで、氏と共同研究をする機会を得た。研究所のある山形県飽海郡平田町は日本海に面する庄内平野の東部に位置する町で、研究所は平田町東部の山腹に位置し、そこから庄内平野が一望に見渡せる。同地の冬期はほとんど日照がなく、パッシブソーラーハウスを実現させる条件としては国内で最も厳しい場所といえる。逆にパッシブソーラーハウスの性能を問う実験場としては、このうえない条件を備えた場所である。

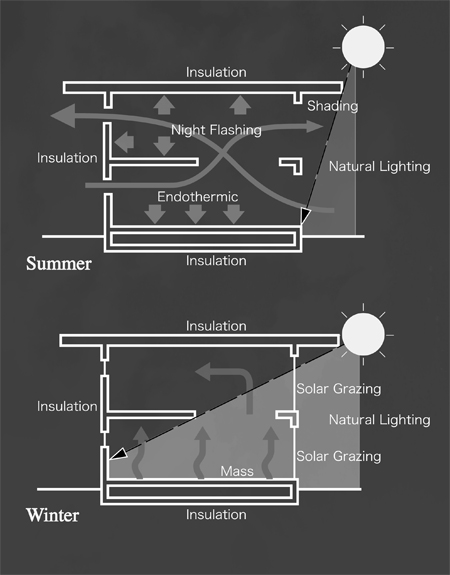

(図29)山形県酒田市にある太陽建築研究所(ソラキス33 1993年) このように外部環境が厳しい中、パッシブソーラーハウスで日々生活を送り、その中でパッシブソーラーハウスを設計・研究するというのがこの半年間であった。パッシブソーラーシステムは太陽エネルギーの受容を機械装置によらず、建築のフィジカルな操作によって制御し、それにより夏涼しく、冬暖かい室内環境を得る技術である。原則として建築は南面させ、室内への太陽光の入射は南面のガラス大開口上部に設置する庇(軒)の出によってコントロールする。入射した太陽熱が逃げないよう外断熱を徹底し、南面大開口も熱貫流率が低いペアガラスや真空ガラスを使用する。床や壁面は熱容量の大きい建築材料を選定しこれに熱を蓄えさせる。夏期には夜間換気を行いその冷気を蓄える。これにより冬は輻射暖房、夏は輻射冷房が可能となる。また南面大開口により自然採光する。これがパッシブソーラーシステム(ダイレクトゲイン方式)の基本原理である(図30)。

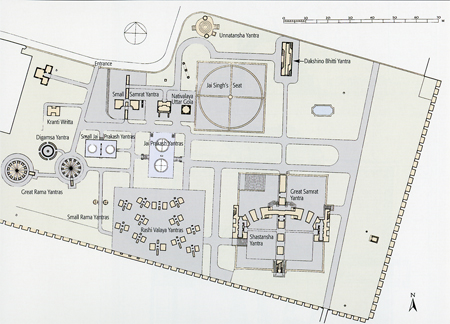

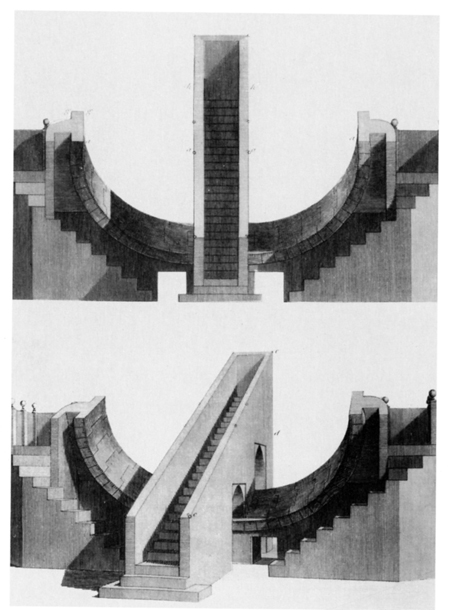

(図30)パッシブソーラーハウスの基本原理 2002年の庄内は積雪の多い年であり、厳しい冬であった。にもかかわらず研究所は明るく暖かかった。時に窓の外で地吹雪が荒れ狂っている時でさえ。パッシブソーラーハウスは繰り返すが太陽光利用により夏涼しく冬暖かい室内環境を可能にする技術である。ただ、この視点だけに固執すると太陽はそのエネルギーを収奪すべき対象という位置に落ち込んでしまう。しかし氏との研究では、より大きな存在としての太陽を思考することができた。例えば庇の出で太陽光入射量を調整するわけだが、これが可能なのは夏期と冬期では太陽移動の軌跡が異なるからであり、その異なる軌跡ゆえに南中高度が変化するからである。そしてこれを地平面からの観察ではなく、地球外視点で捉えるならば、地球が地軸を傾けて太陽の周りを公転していることがその要因となるのである。氏は地球公転の図を常にかかげていた。 また氏が追求する太陽建築ではパッシブソーラーシステムで可能な限りエネルギーをまかないながら必要最小限でアクティブソーラーシステム(太陽光発電機など)を導入していた。その際、太陽電池は屋根上に設置することになるわけだが、その角度は建築が位置する緯度と等しい場合が最も効率がよい。それゆえ南側の屋根勾配は緯度に一致させる。これらの理由からパッシブソーラーハウスの断面計画には地球幾何学的観点から導かれる形状があらわれてくるのである。天体スケールから決定される形状を持つのだ。 ただ、これは計画者として把握できることであり、生活者の現象としてたちあらわれることはまずない。パッシブ建築内は季節を問わず明るく暖かい。これは偉大なことではあるが、逆に日常化してしまった光と暖かさは、どこか平板な感覚を与えてしまう。筆者は半年間、パッシブソーラーハウスの恩恵に預かり、その効果の素晴らしさに深く感銘を受けたが、それと同時に室内を満たす光の平板さを感じてもいた(井山氏は100%エネルギー自給が可能な太陽建築実現を目標としているため、それを阻害する恐れのある無駄を極力排する必要があり、「光の平板」は氏の追求とは違う位相の事象である)。逆に、パッシブソーラーハウスとしてはマイナー(不利)な位置にある北側に設置された水回りや階段室の薄暗い空間にある種の魅力と可能性を感じていた。 天体スケールのなかでの太陽、光に追いやられた影の空間、この二つの在り方をパッシブソーラーハウスの中でいかに考えるべきかを思考するようになった。 2、太陽と建築考(2002-2008年) パッシブソーラーハウスに住み、パッシブソーラーハウスを思考する中で浮上した問題について、その後も継続的に思考を続け、以下のような考察を得た。 パッシブソーラーハウスの形状は天体としての地球と太陽の在り方から導かれている。しかしながら、その内部に生活するものには、それが空間として現象しがたい。温熱環境、光環境として太陽の恩恵に預かりつつ、日常生活世界をはるかに超える天体的存在としての太陽が現象することが必要ではないだろうか。何故なら、これが欠落してしまうと太陽は単なるエネルギー収奪の対象となってしまい、太陽への意識を低め、最終的に太陽軽視の傾向を生み出してしまう恐れがある。 また、太陽は我々に光を与えるとともに影をも落とす。地平から太陽が遠ざかった後、夜という影の時間があらわれる。その後、太陽が地平から再びあらわれ光をもたらす。この光と影の交換が光をよりまぶしいものにしているはずである。パッシブソーラーハウスにおいてマイナーなゾーンにあらわれる影空間をより自覚的に意識してデザインできないか。これが効果的になされたら光の明るさと暖かさはよりその力を強めるであろう。 このように「天体としての太陽が現象する空間」、「光と影の補完空間」という二つの課題を得て、それが可能となる空間形成の在り方を模索するようになった。その結果、編み出されたのが「太陽の家」構想である。 3、「太陽の家」構想(2008年-) 太陽の天体表現。これが最も端的に表れるのは日時計である。日時計は太陽の移動にともなう影の軌跡によって時間を計測する装置である。それゆえその目的は時間計測ではあるが、影の移動は天体としての太陽運行(本当は地球の自転であるが)を強く意識させる。日時計建築で有名な都市としてインドのジャイプルがある。ここのジャンタル・マンタルには日時計建築だけでなく数多くの天体観測装置の建築がある(図31)。ここの日時計建築で最も典型的なものは中心軸が緯度と同じ勾配をもつ直線階段となり、その軸のまわりに帯状の半円弧がまわるものである(図32)。緯度勾配を持つ中心軸の影がこの円弧上に落ち、等時間間隔を等空間間隔で刻み込む。日時計はイメージとしての天体ではなく完全にフィジカルな存在として天体を移し込む科学的装置である、しかしながら極めてイマジネイティブでもある。

(図31)インド、ジャイプルのジャンタル・マンタル。天体建築の一大基地。

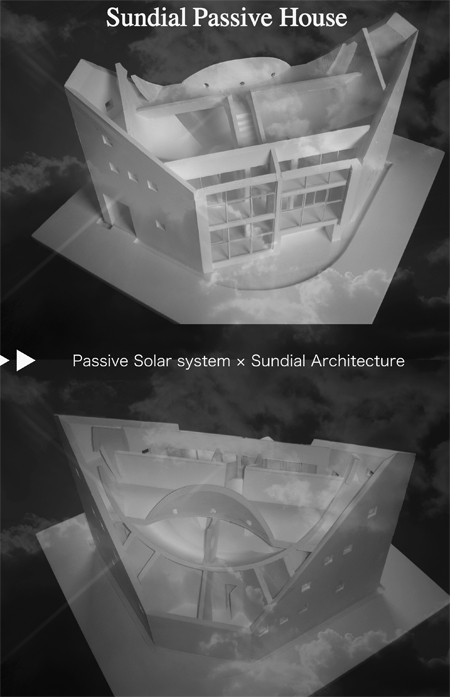

(図32)ジャンタル・マンタルの日時計。直階段は当地の緯度と同じ勾配を持つ。 これをパッシブソーラーハウスに組み込むことができたなら、天体としての太陽が現象する空間ができるのではないか。この着想がこれまでの試行錯誤を次なる構想へと導いた。筆者はこの構想によって作られる建築を「太陽の家」と呼び、その構築法を模索しはじめた。こうしてはじまったのが「太陽の家」構想である。 パッシブソーラーハウスの屋根勾配と、日時計中心軸の勾配はともに緯度に等しく、太陽に反応する空間装置として両者には強い共通点がある。またパッシブソーラーハウスは光を受容する空間装置であり、日時計は影によって時間を知らせる装置であるから、もうひとつの課題である「光と影の補完空間」への解答をも導きだせるのではないかと考えた。 2009年現在も、その構想は進行中であるが、第一次モデルを日本標準緯度(北緯35度)に設定して計画した(図33)。ここでは、その詳述はしないが、緯度勾配を持つパッシブソーラーハウス屋根面から巨大な半円弧がぶらさがり、それがソーラーハウス北側の主空間要素となり、ここに屋根スリットからの光が落ち、時間と太陽運行を知らせるというものである。

(図33)Sundial Passive House 35(SPH.35)日本標準型(北緯35度型) 日時計は線上の影によって時間を知る装置であるが、ここでは影領域に光線が落ちることで時間を知ることができ、通常の日時計とは光と影の関係を反転させている。線上の光が逆に影空間の暗がりを強める効果を考えた結果である。この巨大半円弧は北側水回りや2階、3階居室に貫入し、生活世界の次元とはまったく違った異物になりながらも、生活風景に新たな場面を与えている。また、これにより北側には劇的影空間が導かれる。この計画にはまだまだ改善、追求の余地があるが、当初に提示した二つの課題に答えうるポテンシャルをもった計画になりえていると考えている。 |

||