建築にさかのぼって-Back to an Architecture-

|

3、 建築にさかのぼって 以上がこれまでの筆者の実践と、実践を通して得られた考察のメモである。そして、これらを改めて概観すると、建築にとって普遍的な問題が見え隠れしていることがわかるであろう。ここでは、実践を通して得られたこれらの考察メモから、建築にとって普遍的でありながらも、現代建築で忘却されつつある問題、しかし今後の建築にとって再度その重要性を高めるであろう問題を書き出してみたい。

■中心 建築の始源として大地に柱を打ち立て、そこを世界の中心とする行為はよく指摘される。筆者が「土嚢建築」で関わった地域は震災や戦災あるいは貧困など、大きな問題を抱えた地域であった。そんな地域ではよるべき中心が喪失されている。荒んだ大地に鉄芯をうち、そこを中心にすえ、大地を円く囲い込む行為は喪失した中心を回復していく行為と重なる。混沌とした空間に中心を設定することで世界を形成していくこと。これは本来建築にすべからく要求されてきたことである。 また、建築計画の外部にある既存樹木などの自然物を中心に据え、そこに自律した建築計画を重ね合わせていくという中心設定法もある。こうすることで目の前に広がる日常空間(設定された建築空間)を相対化しうるような別次元の空間を召還する可能性が開ける。 建築による中心設定とは、建築物そのものが中心として固定し、そこで自閉してしまうような在り方をさすのではない。中心を問題にすることで、日常空間に覆い隠されて見えにくくなっていく世界、喪失された世界をどう回復していくのかが問われるのである。 ■重力 建築は重力から逃れることはできない。これは自明の理である。さまざまな建築材料による建築構法とは、この逃れられない重力に抗していかに空間を囲いこむことが可能かを追求した結果得られたものであり、それぞれの材料における重力応答方式と考えられる。よって構造材となる建築材料を組み合わすときには当然ながらそれぞれの重力応答方式が重層していくことになる。混構造の建築とは類似あるいは異種の重力応答方式を組み合わせることで、それぞれの重力応答の不備を補完し、新たな重力応答方式を見いだしつつ、そこに発見性ある空間を獲得していく試みといえる。現在、建築材料の組み合わせでは、異なる資材の肌合いコンビネーションによる表情演出が主眼となっている。石も金属もコンクリートも泥も表面にあらわれるものとして選択可能な存在(仕上げ材カタログ)となり、そこでは重力の問題は遠のき霞んでいる。しかし、建築にとって重力の問題は解消できぬものであるため、もしこれを忘却したならば、不意におこる天災が、その忘却の重さを崩壊の風景に変換して我々にもたらしてくれるであろう。 ■地形 どんな建築であれ、それは具体的な場所にたつ。具体的な場所は独自の地形を持つ。重力の問題と重なって浮上するのは地形という問題である。ただし、ここで特に考えたい地形は敷地が持つそれではない。ある建築がある場所にたつとき、その瞬間からその建築自体も地形となる。そしてこれはそれが建つ場所の元来の地形も考え合わせていうならば、「地形の変化」といえる。建築とは地形を変形する行為なのである。ここでよく忘れられるのは目の前に発生する地形の変形(=建築が建つ)ではなく、同時に進行している「もうひとつの地形変形」である。建築が建つときにはそれを構成する資材がどこかから運ばれてくる。その時、その資材を提供した地形は、資材を失う過程で変形を被っているはずである。これはどんな建築でも例外はない。「土嚢建築」においては周辺の大地を掘り返して建築資材を得るために、「土嚢建築」と対になって窪みがあらわれる。よって二つの地形変化が可視化される。建築建立による地形変化を「正の地形変化」、資材提供する側の地形変化を「負の地形変化」と呼ぶとすると、意識しがたい「負の地形変化」を今後の建築において、どう捉えるかが重要になるのではないかと思う。地球環境を問題にするとき、そこにはトータルな循環的視点が不可欠である。「正の地形変化」と「負の地形変化」が有機的に連関しあうような計画の在り方が模索されるべきであろう。 ■宇宙 「泥曼荼羅」はユングのマンダラを思想的下敷きとしている(図34)。それは古今東西に見られる普遍的宇宙モデルであり、人の深層意識の中に眠る元型であり、全体性の象徴として混乱した人の心を再統合して癒すという。

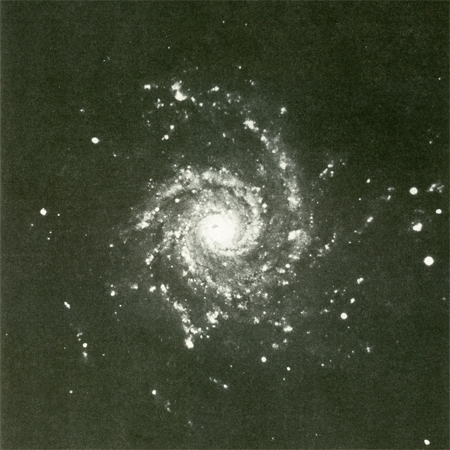

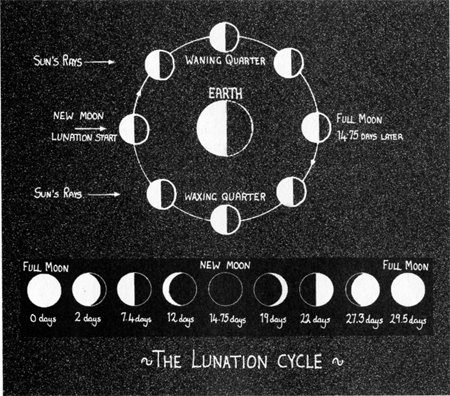

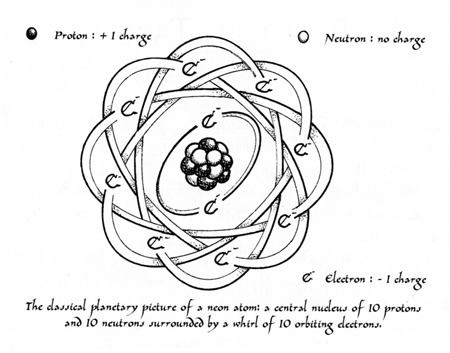

(図34)ユングが描いたマンダラ ただ、これはあくまでイメージ宇宙であり、フィジカルに検証しがたい事象である。イメージには大きな力が秘められているのは確かであるが、それが単なるデザインパターンとして使用される場合は、元来備わっていた力が希薄なものになっていくに違いない*8。イメージとしての宇宙にはそのような危険が付随する。 しかし、イメージの元型たるマンダラ図像と科学的天体図像や物質構成図は驚くほど共通なカタチを持つ(図35)(図36)。例えば惑星運行図がそうであり、ストーンヘンジなどの古代の天体観測装置などもマンダラ的な配置構成を持つ。特にストーンヘンジは太陽の運行に深く関わって形成されていると考えられており、大地に落ちる石柱の影がその計測要素になっている。もちろんジャイプルの日時計建築もこの範疇に属する。

(図35)天体図や分子構成にあらわれるマンダラ

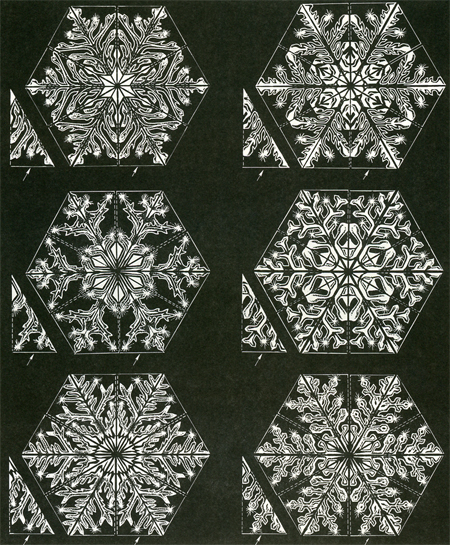

(図36)雪の結晶にみるマンダラ 原始的天体観測装置は太陽の光や星の光を追って宇宙構造を把握するものである。それゆえ時間の推移とともに精密に計算された位置に光を導き、影を落とす。これは科学的産物でありながら、それが導く光と影は極めてイマジネイティブで元型的である。イメージのマンダラから一度離れて物理的科学的存在としての天体装置によって宇宙を可視化する。そこで得たイメージを再度、マンダライメージと重ね合わせて統合していく。こうすることで、消費されるべきデザインを超えた位相の宇宙を建築の中に召還できるのではないだろうか。 建築空間に内蔵された宇宙とは、ただ空間を豊穣にするためのデザインソースではない。通常、雑多で平板な日常空間の中に埋没してしまい、いつの間にか自らがよってたつ世界が見えなくなることがある。そんな空間のなかでは全ての物象が日常に有用か否かの判断のみで消費されていってしまう。そして世界はどんどん色褪せていく。宇宙像を建築に託すのは自らの生活空間の背後には、次元の違う広大な世界があることを忘れないようするためである。これを知ることで日常空間を相対化でき、そこに徒に埋没していく危険を回避できるのである。 *8ポストモダン建築において、さまざまな宇宙イメージ造形を内蔵させた建築が出現したが、設計者の意志とは関係なく、それはいつしかスタイル化し、商品化され、消費可能なデザインカタログの1ページとして、資本主義経済の中に回収されていった。 |

||